お知らせ・コラム

【ブログ】品種茶の代表格・「やぶきた」のおはなし

こんにちは。八王子の日本茶専門店・網代園です。

前回のブログで取り上げた「茶の品種」というテーマに

思いがけない反響をいただきました。

せっかくですので、今月はやぶきたという品種に絞り

その歴史や特長をおはなししてみたいと思います。

「お茶の品種ってなに?」という方は

下記ブログをご参照ください。

【ブログ】個性豊かなお茶の品種のおはなし

やぶきたってどんな品種?

やぶきたは、日本茶の品種のひとつ。

1945(昭和20)年に静岡県の奨励品種に指定、

1953(昭和28)年には、農林水産省に品種登録されました。

品質が優良で収量も多く、安定した生産が見込めることから

現在も、全国で7割以上のシェアを誇るやぶきた。

中でも静岡県内では、栽培面積の9割以上を占め

品種選定された当時の原樹が、静岡市に残されています。

品種茶はどうやって生まれたの?

そもそも、やぶきたをはじめとした品種栽培は

どのようにして始まったのでしょうか。

明治時代以降、日本茶は生糸に次ぐ重要な輸出品目として

注目され、本格的な茶生産が始まります。

当時はまだ品種という概念がなく

各地に自生した茶の樹を種から育てる実生法が一般的でした。

しかし、茶の樹には自家不和合性といって

種から育てると雑種になってしまう性質があります。

つまり、ひとつの畑にさまざまな品種が植わっている状態で

味の優劣や生育速度も、樹によってバラバラでした。

その後、同じ特徴をもつ樹を増やすために

挿し木(質の良い樹の枝を切り取り、土に挿して発根させる)

による繁殖・栽培手法が定着していきます。

今では、95%以上が品種化した茶園で育てられていますが

こうした茶園が増え始めたのは昭和30年代後半ごろから。

これよりはるか前に、品種ごとの特性を見出し

現代に受け継がれる優良品種「やぶきた」を発見したのが

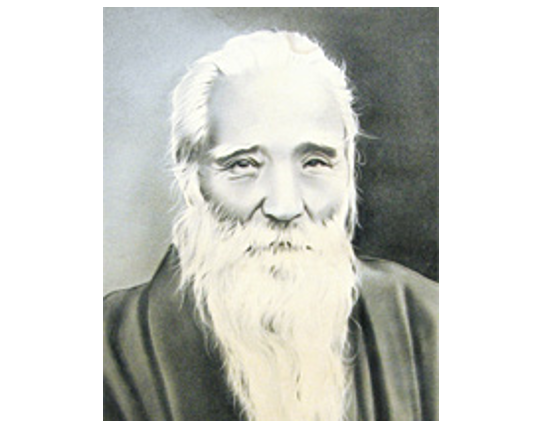

杉山彦三郎という人物です。

杉山彦三郎ってどんな人?

1857(安政4)年に静岡県で生まれた杉山氏。

実家は代々続く医者の家系でしたが、学問が嫌いだったこともあり

自身は農業に注力しました。

ほぼ独学で茶の栽培に取り組むうち、

摘採時期や収量・品質といった樹ごとの個体差に気づき

質の高い茶を追い求めて、全国各地へ視察に訪れました。

他人の畑も構わずうろつき、茶の葉を齧って回ったため

「イタチ」と陰口を叩かれることもあったとか。

そして、所有していた竹藪を開拓しつくった茶園の中に

特に優良な品質をもつ茶の樹を発見します。

藪の北側に植えられたその樹は「やぶきた」と名付けられ

戦後、全国へと普及していきました。

まとめ

杉山氏の尽力がなければ、茶の品種改良という取り組みは

もっと遅れていたのかもしれません。

先人たちが築いた歴史に感謝しながら

これからも日本茶を味わっていきたいと思います。

それでは皆さま、すてきなお茶時間を。